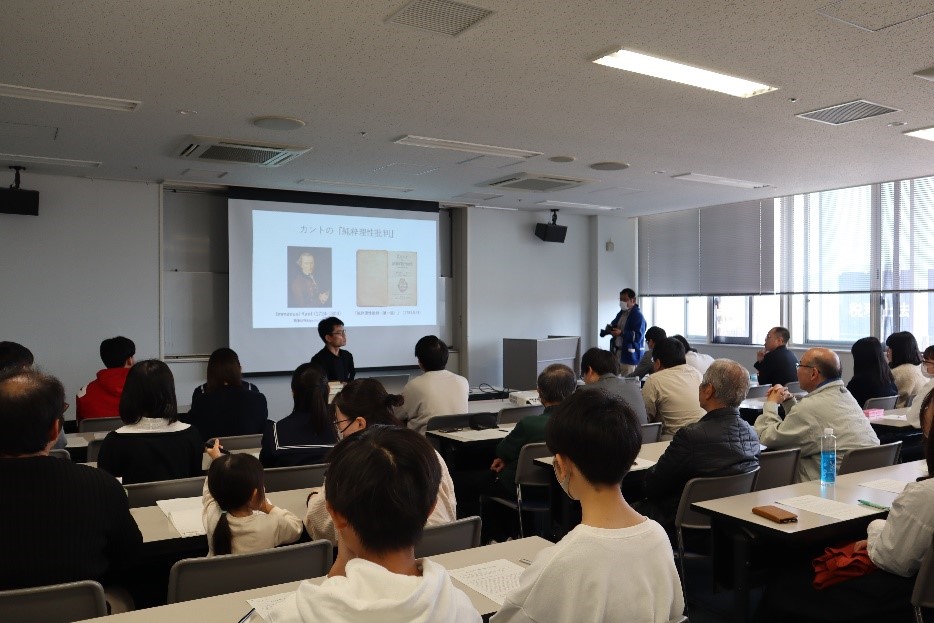

11月23日(木)に開催された見出しの会に、本校から4名が参加しました。全国から探究活動に励む高校生、サポートする大人、大学・高校教員あわせて約120名が奈良女子大学に集いました。

(この記念館(重要文化財)の左が会場でした)

北海道、静岡、奈良の3つ事例について、それに携わった高校生・外部アドバイザー・先生の想いを聞きました。午後は大人と高校生を含む28のグループに分かれて、高校生の探究活動について掘り下げました。また、日本航空株式会社の「JAL OODA」の試みをお聞きし、21世紀を生きる人間像について考えました。エンディングでは、紙を使ってこの日の学びを思い思いに立体的な作品にしました。

(楽しい1日が終わり、すがすがしい顔で記念撮影)

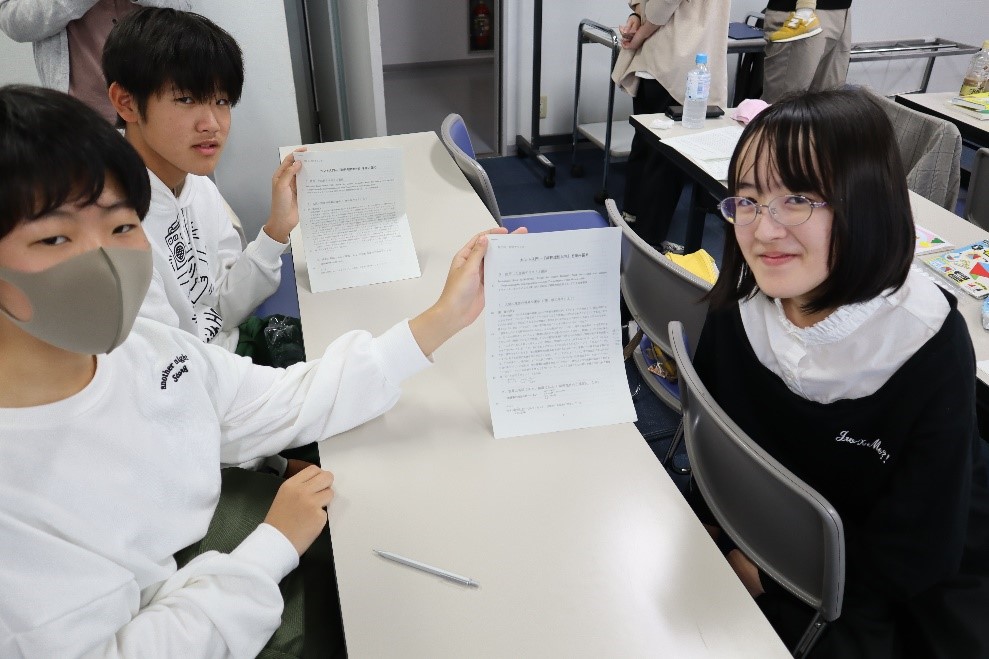

周りはみな初めて会う人です。しかし、時には真剣に、時にはとても楽しそうに話す姿、また真剣に聞き入る姿、アドバイスする姿、絶えない笑顔…。本校の参加者がとても頼もしく感じられました。以下は、本校生の感想です。

生徒A

大人の人たちに自分の探究活動について、たくさんアドバイス・意見を頂き、これから活かしていきたい。何事もポジティブに考えたら、人生が今よりも楽しくなるとのお話を聞き、私もそうしていこうと思います。

生徒B

3名の先輩がそれぞれの探究活動を深く掘り下げていて、とても興味を持ちました。グループでの話し合いでは、先輩の話が面白くて分かりやすかったし、初めて会った人といろんな話が出来てとても良かった。私はうまく話をまとめられなかったけど、真剣に聞いてくださり、また褒めてくださったので、とても嬉しく感じました。とても良い経験になりました。

生徒C

私は、この協働探究ラウンドテーブルを通して、人の多様な考え方を知る事が出来ました。と言うのも、全国から集まった高校生のレベルの高い探究活動を聞いてその人たちの考えている事と自分の考え方の違いについて知る事が出来たからです。

生徒D

奈良ラウンドテーブルに参加している時間はとても有意義だと感じました。多種多様な意見を目の当たりにし、違う考えを知り、自分の中で変化の良いきっかけになりました